ウイングアーク1st株式会社 執行役員 CMO 久我 温紀氏に聞く、レベニューを最大化する効果的なデータ活用のポイント [Marketing Terrace vol.3 イベントレポート]

イベントやセミナー、コミュニティを中心としたマーケティングが新たな潮流として注目を集める中、イベント・コミュニティサービスである「ピーティックス」は、マーケティング業界のプロフェッショナルが集い、現代の激動するマーケティング業界における課題に対する知見や戦略を共有するイベントシリーズ「Peatix Marketing Terrace (ピーティックス マーケティングテラス)」を定期開催しています。

Vol.3のゲストは、ウイングアーク1st株式会社 執行役員 CMOの久我 温紀(くが あつき)氏。

国内トップクラスのシェアを誇る帳票基盤ソリューション「SVF」やBIダッシュボード「MotionBoard」を提供するウイングアーク1st社で久我氏が直面したビジネスの成長におけるチャレンジをはじめ、データを活用してレベニューを最大化するための秘訣や、そのための効果的な組織作りについてお話を伺いました。

■ 開催日:2024/5/21 (火) 19:00 - 20:00

■ 登壇者:

久我 温紀氏 [ウイングアーク1st株式会社 執行役員 CMO]

ウイングアークテクノロジーズ(現ウイングアーク1st株式会社)創業時に事業へ参画。法人向けソフトウェアのアカウントセールスとして5期連続トップセールスを達成し、マネージャーに最年少で就任。成績不振の営業部門の再建に関わり全部門予算達成を実現、過去最大の事業成長を牽引する。2016年営業統括責任者に就任。2017年経営戦略担当を兼任し、2018年よりマーケティング統括責任者。2019年9月より執行役員。2024年4月よりChief Marketing Officerに就任。RevOps(レブオプス:Revenue Operations)エヴァンジェリストとして2022年からセッションシリーズ「Theレベニュー会議」で様々なゲストをお迎えし発信するほか、メディアへの寄稿や講演等を行う。

ウイングアーク1st株式会社

X:@atsukikuga

note:久我温紀 | WingArc

CMOという役職に就いた経緯

ピーティックス藤田 (以下 藤田):

営業からCMOという久我さんのキャリアはどのようにつながっているのでしょうか?

ウイングアーク1st株式会社 久我さん (以下 久我さん):

営業チームとマーケティングチームの区別が曖昧だった創業時から在籍しているので、マーケティングチームが遠いという感覚はなかったですね。

経緯としては、営業責任者を務めていた頃にマーケティングチームが作ったリードが放置されている状況に気づき、潜在的な機会があるかもしれないと考え、少人数のインサイドセールスチームを編成しました。そしたら数億円規模のパイプラインが生まれたんです。

そのチームを「MOFU(ミドル・オブ・ファネル・ディベロップメント)」と呼び、中間層のリードを温め、次の段階に送り込む仕組みを作りました。そこからマーケティング領域に徐々に関わるようになり、現在のCMOという役割に自然と移行していきました。

ピーティックス西川(以下 西川):

営業チームとマーケティングチームは、どのように確立されていったのですか?

久我さん:

もともとは営業本部の中にマーケティング部門がありましたが、マーケティングの強化が必要だと感じ、現在はマーケティング本部と営業本部という形に分かれています。

マーケティング本部には、コーポレートブランディングや広報PR、事業のブランディング、コミュニティやチャネルマーケティングを担うチームなどがあります。プロダクト数が多いので、プロダクトマーケティングマネージャー(PMM)が事業別にプロダクト全体のマーケティング戦略を担当しています。

また、各ブランドとPMM・PR・メディアなどの役割が連動できているかを可視化するために、マトリックス図のようなものを作っています。創業期には同じ部屋の中で情報が流通していたので自然と各チームが連動していましたが、組織が大きくなり、特にコロナ禍以降はフルリモートになったので、こういった仕組みを作っていかないと組織のバリューチェーンが弱くなってしまう可能性があると思います。

各自社チャネルの役割

西川:

実際に自社チャネルを開発する際には、どんな施策があるのでしょうか?

久我さん:

自社のチャネルを構築する際には、顕在層から検討層、導入層、活用層といった各フェーズを意識し、それぞれに適したアプローチを考えています。

顧客と直接つながるチャネルを自社で持つことはゼロパーティデータを得るうえでも重要だと思っているので、そこも意識しながら設計しています。

たとえば、「データのじかん」というメディアは、当初は数万ページビュー程度でしたが、現在は年間700万ページビューに成長しています。イベントでいうと、「UpdataNOW」を参加者400名からスタートさせ、昨年は1万5000名に達しました。

オウンドメディアとメディアは明確に区別していて、「データのじかん」をはじめとするメディアではテクノロジーの価値を広く伝えることを、オウンドメディアでは具体的な課題解決を目的としています。

また、ユーザーコミュニティには現在1800社の登録があります。このコミュニティを通じて顧客のニーズや使用状況を把握し、それを全社で共有しています。マーケティング、開発、営業などの各部門が顧客のリアルな声をもとに戦略を立てることができています。

ユーザーコミュニティ構築への挑戦と成功のカギ

久我さん:

ユーザーコミュニティの構築はとても大変でした。新しいことを始めるとき、すぐに周囲の人が全員理解してくれて良い雰囲気で始められるかというと、そうではないですよね。

「カスタマーサクセスのチームと何が違うの?」とか「利益になるの?」といった疑問を持たれることが多いですし、初期段階では成果がすぐに出るわけではなく、理解が得られない孤独感と戦いながら進めていく必要があります。

ユーザーコミュニティの構築に限らず、組織を変えていこうとする時には絶対に逆風が吹きます。なので、私は最初に「慰め合いながら山の頂上を目指していこうね」とみんなに言っています。それを続けていたら、「新しいことを始めるのは大変だ」という理解が社内で広まりました。

また、コミュニティを成功させるためには、目的を明確にし、それがビジネスにとって重要であることを社内の関係者と共有することが重要です。ユーザーコミュニティを中心とした「事業の成長につながるループ」を説明する図を共通言語として持つことで、意思決定に迷った時に立ち返ったり、社内のコミュニケーションコストも低減できていると思います。

データ活用のポイントは”目的の設定”

西川:

「データ活用」も今回のイベントのキーポイントだと思いますが、この辺りについてお伺いできますか?

久我さん:

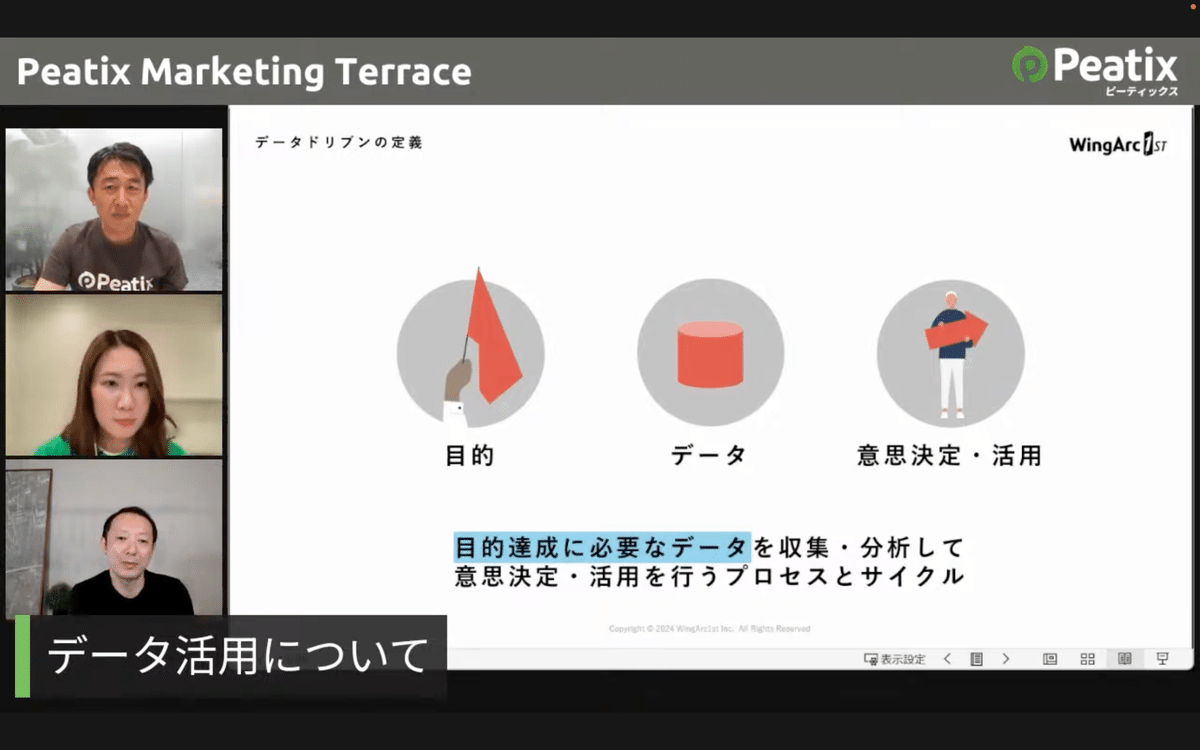

データドリブンの考え方として、データを集める前にまず目的を明確にし、その目的を達成するために必要なデータを収集することが大切です。よくあるのが、色々なデータを取っているにもかかわらず、組織の意思決定には全く活用できていないというパターンです。

以前、弊社でもSFA(営業支援システム)に必要以上に多くの入力項目があり、現場のメンバーが入力に時間をかけても、誰もそのデータを活用していなかったことがありました。そこで、結果を出すためのプロセスマネジメントができることを目的に、必要なデータを逆算したことで入力項目を10個程度に絞ることができました。

また、経営報告もこのダッシュボードで行い、全員が同じデータを見て共通の認識を持つようにしたことで、意思決定の質とスピードも上がりました。

データ活用に悩んだ場合、まず何を達成したいのかという目的を明確にすることで、必要なデータポイントも自ずと明らかになります。そのデータをどう収集し、どう意思決定に活用するかを考えることで、データ活用の効果を最大化することができると思います。

「Peatix Marketing Terrace」は、マーケティング業界のプロフェッショナルが集い、現代の激動するマーケティング業界における課題に対する知見や戦略を共有するイベントシリーズです。マーケティング業界に携わる皆様が連携し、新たなアイディアや手法を共有・発展させる場を提供します。

今後のイベント情報は、こちらのグループページでお知らせしていきますので、ぜひフォローをお願いいたします。

Vol.3の見逃し配信チケットはこちら▼

次回開催Vol.4の詳細・お申し込みはこちら▼

ピーティックスは、BtoBリード獲得をサポートするPeatixリードジェネレーションを提供しています。

100万人 (※直近1年間) のビジネスセミナー申込者データを活用した独自の集客アプローチにより、低CPAで、多くのリード獲得を支援いたします。